欢迎您访问广东某某机械环保科有限公司网站,公司主营某某机械、某某设备、某某模具等产品!

全国咨询热线: 400-123-4567

新闻资讯

新闻资讯 哈希游戏| 哈希游戏平台| 哈希游戏APP

哈希游戏| 哈希游戏平台| 哈希游戏APP哈希游戏- 哈希游戏平台- 哈希游戏官方网站(如专利复审委员会)。1995年《知识产权海关保护条例》首次引入技术鉴定条款,明确侵权货物认定可委托专业机构,但实践中多由海关技术部门直接判定。2005年《关于司法鉴定管理问题的决定》实施,剥离司法机关鉴定职能,建立社会化鉴定机构名册制度。知识产权鉴定被纳入司法部《司法鉴定执业分类规定(试行)》第16类,但未单设资质门槛。2008年最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》首次明确技术特征比对可委托鉴定;2013年上海率先设立知识产权司法鉴定中心,开创技术调查官+鉴定专家协同模式。

其一,遵从权力分立原则。技术事实查明(鉴定权)与法律适用(裁判权)的二元分立,防止“以鉴代审”。司法鉴定机构作为独立的第三方,享有法律赋予的鉴定权,独立、公正、客观地对技术性事实予以甄别、判断和推理,并给出科学结论。鉴定的整个过程应当遵从科学规律,服从事实所属学科的机理,不应夹杂鉴定人员的主观臆断和价值推论。鉴定后形成的客观事实,需要经过法官或执法部门法律性判断,转化为法律事实,再行适用法律,得出相应的法律结论,也就是说,法律事实的认定和法律适用属于裁判权的范畴,不应被司法鉴定僭越和侵蚀。

依据司法部2016年5月1日施行的《司法鉴定程序通则》第2条规定:司法鉴定是指在诉讼活动中鉴定人运用科学技术或者专门知识对诉讼涉及的专门性问题进行鉴别和判断并提供鉴定意见的活动。司法鉴定程序是指司法鉴定机构和司法鉴定人进行司法鉴定活动的方式、步骤以及相关规则的总称。知识产权的司法鉴定限于技术事实的查明,由独立第三方机构对法院无法查明的事实提出专业性判断,提供当事人双方可以质证与辩论的第三方证据。问题在于何为“技术性事实”,如何界定,以及如何与普通事实和案件事实区别。本质上,事实是指客观存在的具体事件、行为、状态或现象,独立于人的主观认知而存在,具有客观性和可验证性。可以通过证据予以证明。司法裁断中,事实是法律适用的基础,司法裁判需先确认事实,再将其“涵摄”于法律规范之下。而事实的法律意义,需要法律确认,以判定某种事实产生的法律后果,如行为是否侵权或者违约等。虽然理论上事实与法律界限分明,但是在实践中可能模糊,区分仍为司法程序所必需。

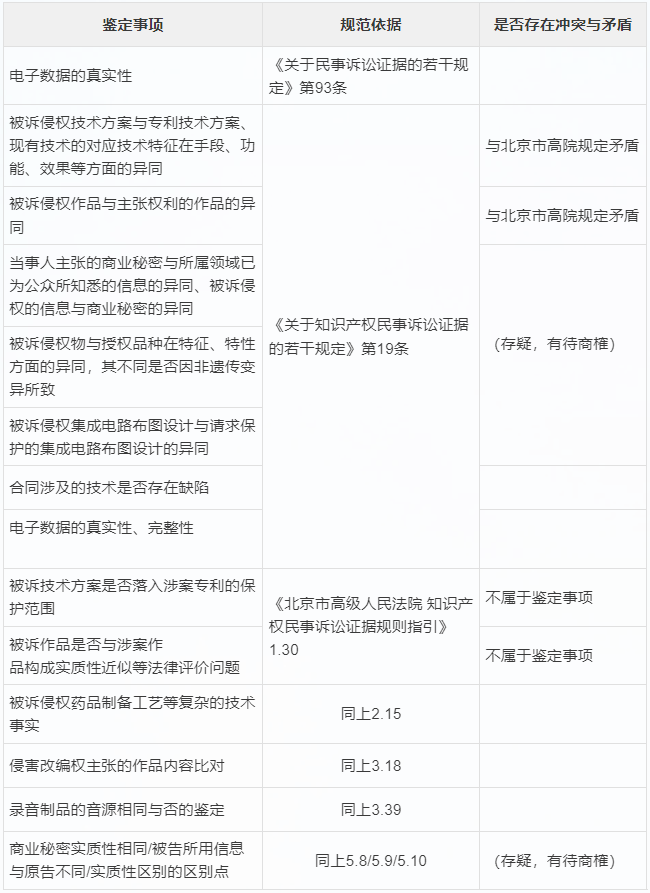

上表中作品是否实质性相同,商业秘密的技术方案实质性相同,以及专利技术方案与被控侵权方案的相同等是侵权认定的核心问题,依照司法鉴定的法理理解,这些事项应当属于法律上的价值判断,属于法院审判权的范畴。比如,在“华为诉三星专利侵权案”中,针对LTE通信标准必要专利的技术特征比对,鉴定机构通过解构技术方案、分析标准文档,准确锁定了被诉产品实施的技术路径。某生物制药企业商业秘密纠纷中,鉴定机构通过全球专利数据库检索、技术文献溯源,出具涉案技术信息具有非公知性的结论,该技术事实认定成为案件胜败的关键证据支撑。这两个案件中,均限定在单项的事实鉴定部分,并不涉及两者相同或实质性相同的判断。

其实,四部知识产权法及其相关司法解释中规定“人民法院认定...”条款的,应当属于法院审判权的范围,不属于司法鉴定事项。比如,《专利法》第64条 “人民法院应当根据权利要求的记载,结合本领域普通技术人员阅读说明书及附图后对权利要求的理解,确定权利要求的内容。” 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第7条 “人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围,应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征……”;《商标法》第14条“在商标民事、行政案件审理过程中,当事人依照本法第十三条规定主张权利的,最高人民法院指定的人民法院根据审理案件的需要,可以对商标驰名情况作出认定。”;《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》第4条“人民法院应当根据商业秘密及其载体的性质、商业秘密的商业价值、保密措施的可识别程度等因素,认定权利人是否采取了相应保密措施。”

在相关的知识产权案件审判中,法院以个案的形式也总结了不予鉴定的事项,补充了法律规定和司法解释的不足。比如,某网络小说抄袭纠纷中,被告试图通过鉴定证明思想表达二分法的适用边界,法院当即驳回该申请,强调独创性判断属于法律问题。在红牛商标行政纠纷中,法院明确指出商标近似判断需综合考量市场混淆可能性,这种法律评价远超技术比对范畴,必须由法官基于证据综合裁量。在某某通信专利侵权案中,法院认为专利有效性(如新颖性、创造性)的认定属于行政授权确权程序范畴,应由国家知识产权局通过无效宣告程序解决,法院无权在侵权诉讼中直接委托鉴定。在某机械装置专利侵权案,当事人申请鉴定被诉技术方案是否构成“等同侵权”,法院认为等同原则的适用属于法律判断(需结合技术特征的功能、效果及本领域普通技术人员认知),不属于鉴定范围。某生物医药商业秘密案中,当事人笼统申请鉴定“是否构成商业秘密”,未明确具体秘密点,法院认为鉴定事项不具体,无法操作,要求补充明确范围后重新申请。某小说抄袭纠纷案中,法院认为文字作品的实质性相似比对可通过原文对比完成,无需借助鉴定机构,故驳回鉴定申请。某服装商标侵权案中,商标是否构成混淆误认属于法律问题(需结合相关公众的一般注意力),法院认为应由法官综合案件证据判断,不属鉴定范围。在某餐饮服务商标无效宣告案中,法院认为商标显著性的强弱属于法律评价范畴,无需通过鉴定确定,直接根据商标本身的构成及使用情况认定。

以此衡量本文第二部分归纳的鉴定事项,不难发现:被诉侵权技术方案与专利技术方案、现有技术的对应技术特征在手段、功能、效果等方面的异同;被诉侵权作品与主张权利的作品的异同;当事人主张的商业秘密与所属领域已为公众所知悉的信息的异同、被诉侵权的信息与商业秘密的异同;被诉侵权物与授权品种在特征、特性方面的异同,其不同是否因非遗传变异所致;被诉侵权集成电路布图设计与请求保护的集成电路布图设计的异同;商业秘密实质性相同/被告所用信息与原告不同/实质性区别的区别点,这些事项不应属于司法鉴定范围。如果法院不具有相关问题判断的专业知识,应当借助技术审查官或者专家证人,查明事实,并结合法律做出判断,而不应推脱给第三方机构,侵蚀审判权。由是而言,司法解释和高级法院的指南,存在进一步优化和提升的空间。